Kelvyn Mantuan

Na manhã de domingo, 16 de novembro, moradores do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, se depararam com uma cena perturbadora. Em uma estrada de terra, ao lado de um veículo com janelas abertas e porta-malas amassado, o corpo de uma mulher foi encontrado com sinais severos de violência, compatíveis com atropelamento. A vítima, uma empresária de 53 anos, estava seminua, com o rosto desfigurado e sem qualquer forma de proteção de sua intimidade ou dignidade.

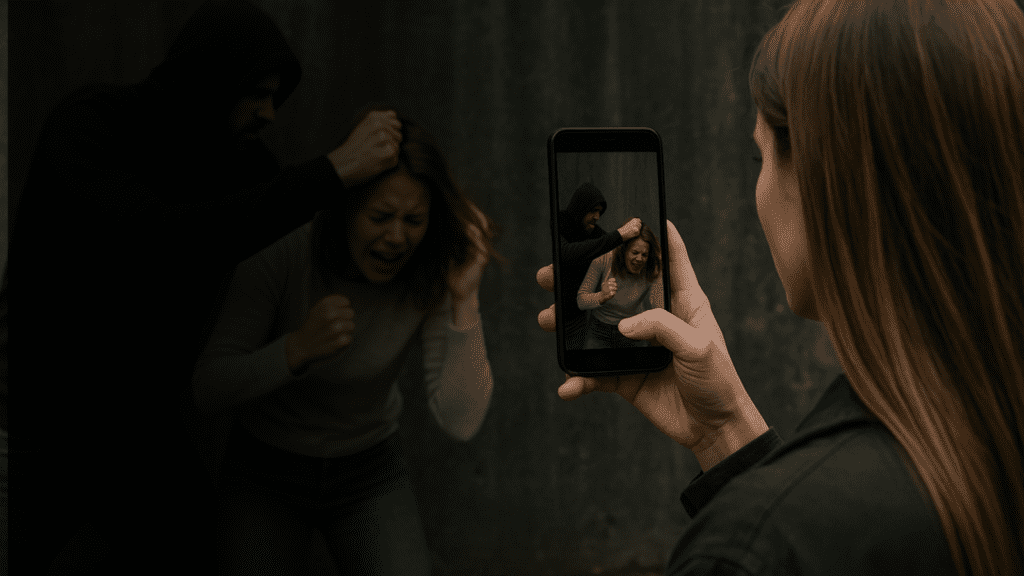

O caso, que já seria profundamente doloroso por si só, ganhou contornos ainda mais cruéis quando imagens e vídeos do crime começaram a circular na internet. Em poucos minutos, a tragédia deixou de ser apenas um fato local e tornou-se conteúdo viral, reproduzido em grupos de WhatsApp, sites, fóruns e redes sociais. A morte dessa mulher passou a compor o repertório cada vez mais frequente da espetacularização da dor.

Esse vídeo, segundo muitos que o viram, seria um dos mais “aterrorizantes já vistos”. Mas o que, de fato, significa afirmar que se assistiu ao “pior vídeo da vida”? O termo pior pode carregar duas leituras: pode ser referência à intensidade do horror, à brutalidade das cenas, mas também pode revelar algo ainda mais inquietante — a capacidade dessas imagens de prender a atenção, atraindo olhares, curtidas, comentários e compartilhamentos. Nessa inversão perturbadora, o sofrimento real se torna produto de consumo emocional.

É difícil – e talvez até impossível – definir qual é o vídeo mais violento, mais cruel ou mais chocante da internet. A questão central não está em medir o grau do horror, mas em questionar por que esse tipo de conteúdo tem tantos espectadores. Uma simples pesquisa revela dezenas de páginas, blogs, canais e grupos virtuais dedicados exclusivamente à divulgação de cenas reais de violência, dor e morte. O que deveria nos provocar empatia e consciência, muitas vezes, desperta apenas curiosidade e entretenimento.

Esses espaços digitais, em grande parte, não oferecem contexto, história, nomes, nem circunstâncias. Entregam apenas a imagem crua, destituída de significado humano. Susan Sontag (2011) analisa esse fenômeno como a despolitização da imagem: quando o sofrimento é apresentado sem contexto, ele deixa de ser interpretado como consequência de uma realidade concreta e passa a ser consumido como espetáculo. A imagem não denuncia mais nada — nem o crime, nem a injustiça, nem a dor — apenas mostra.

Nesse processo, quem sofre deixa de ser pessoa e passa a ser apenas “conteúdo”. O vídeo deixa de ser um retrato de uma vida interrompida e se torna parte de uma vitrine de brutalidades. A vítima é transformada em objeto de fascínio mórbido. Nessa lógica perversa, não importa quem era, o que sentiu, o que viveu — importa apenas o impacto visual que sua dor causa.

E enquanto a internet consome, compartilha e comenta, surge uma pergunta fundamental: como fica a família diante da exposição pública dessa dor?

Para além do luto, há agora o fardo da perpetuação digital da violência. A vítima, que já não pode se defender, continua exposta — agora diante de milhões de olhares anônimos. Sua imagem, replicada infinitamente, impede que sua memória seja preservada com dignidade. O sofrimento dos familiares é revivido a cada nova visualização, a cada comentário, a cada clique.

A tecnologia nos conectou com o mundo, mas talvez tenha nos desconectado do outro. A empatia, que deveria nos aproximar, muitas vezes é substituída pela curiosidade, pelo desejo de impacto, pelo espetáculo da tragédia. É urgente refletir sobre os limites éticos do consumo de imagens de violência real. Mais do que isso, é preciso recuperar o olhar humanizado — o olhar cristão, solidário, que compreende que por trás de cada cena há uma vida que existiu.

Uma vida como a dessa mulher. Que não pode ser reduzida ao vídeo de sua morte.

Que merece memória. Justiça. E respeito.