Neste momento tão desafiador para a nação moçambicana imersa em intensos conflitos, violações de direitos e repressão política e social a apresentação da obra de D. Luiz Fernando Lisboa não poderia ser mais oportuna. No processo da sua elaboração, nem o autor, nem a equipa de professores, profissionais e estudantes que a apoiaram, poderiam supor que a mesma seria divulgada em contexto tão sofrido para o país.

Perante isso e dos momentos políticos de forte tensão que pioram, a obra ganha uma dimensão de testemunho pelo bem do povo moçambicano, um manifesto pela paz e o convite fraterno para que se encontre um caminho político, social e espiritual de um Moçambique que possa incluir a todos e a todas e valorizar o seu imenso património natural a favor do seu povo e não da exploração desumanizada que ocorre na região. Anseia-se pelo fim da violência contra os civis e o fim do afastamento das populações das suas terras de cultivo, que traz a fome como consequência drástica e cruel.

Perante isso e dos momentos políticos de forte tensão que pioram, a obra ganha uma dimensão de testemunho pelo bem do povo moçambicano, um manifesto pela paz e o convite fraterno para que se encontre um caminho político, social e espiritual de um Moçambique que possa incluir a todos e a todas e valorizar o seu imenso património natural a favor do seu povo e não da exploração desumanizada que ocorre na região. Anseia-se pelo fim da violência contra os civis e o fim do afastamento das populações das suas terras de cultivo, que traz a fome como consequência drástica e cruel.

A presente obra demorou para nascer, mas foi gerada em silêncio por D. Luiz, na sua vida pública nas paróquias e comunidades de Pemba, localizadas na província de Cabo Delgado, tanto no período em que foi missionário, quanto no seu retorno como bispo da diocese de Pemba (2013-2021).

Foi com a sua decisão de se por a escrever essas Memórias que se construiu um projeto de colaboração e edição com cinco universidades públicas brasileiras[1] que resultou também na elaboração de dois grandes programas artísticos/musicais: “ O concerto para um homem gentil” que foi regido pelo Maestro Carlos Volker Fecher e a Orquestra Filarmónica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Concerto comemorativo dos 20 anos do Projeto Africanias da Escola de Música da UFRJ, sob a organização e direção da Professora Andrea Albuquerque Adour da Câmara, no qual se fez jograis e recitações de trechos da obra que evidenciasse a força e a coragem dos moçambicanos retratados de forma tão respeitosa, profunda, encorajadora e resiliente, por parte do autor da obra, Luiz Fernando Lisboa.

Particularmente tocante foi o primeiro concerto, baseado nos escritos de D. Luiz, acontecer na série de eventos promovidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, após os efeitos catastróficos das enchentes que haviam ocorrido no estado do Rio Grande do Sul em abril de 2024 e que comoveram o mundo. Reconstruíam-se as relações entre os gaúchos que voltavam a frequentar a universidade e os espaços públicos, após a catástrofe natural e social e, ao mesmo tempo, se trazia à tona a denúncia da guerra que segue em escalada desastrosa em Cabo Delgado, Moçambique. Foram homenageadas as vidas e a resiliência dos deslocados e dos povos da província que têm suas vidas e terras ameaçadas pelas riquezas que estão debaixo dos seus pés.

É uma humanidade não considerada nas ações governamentais e na forma brutal como as multinacionais do gás e do rubi exploram a região. E por isso D. Luiz Fernando trouxe nas linhas da sua obra (impressa e em ebook) patrocinadas pela Universidade Federal do Amazonas, as histórias de vida e de heróis e heroínas do quotidiano de Pemba. As universidades procuraram respeitar o espírito e o sentido dado pelo autor nos seus escritos para fazerem os concertos e uma série de atividades docentes, em torno do testemunho do prelado.

A resiliência das comunidades, como as de Metoro em que as pessoas construíam o quotidiano apesar das faltas de recursos e investimento do Estado, mantiveram a fé cristã mesmo com a dificuldade em manter as atividades missionárias, desde a saída dos Missionários da Boa Nova no fim do colonialismo, até o momento em que missionários portugueses e também de outros países recuperaram a atividade missionária na região.

A localidade era marcada pelo pluralismo religioso e, ao mesmo tempo, por uma experiência cristã muito antiga e que perdurava no tempo, com a força e o empenho dos leigos.

Foi nesse contexto que Luiz Fernando Lisboa, da congregação passionista se encontrou e se sentiu “em casa”. Ele provinha de uma experiência profunda da pastoral social e das comunidades eclesiais de base, que vivenciou na sua adolescência e juventude e como sacerdote no Brasil, seu país de origem.

O jovem Luiz Fernando ou Luizinho como era conhecido na cidade de Osasco (localizada em torno da região metropolitana de São Paulo), onde viveu parte da infância, adolescência e juventude e o presbitério, vinha de uma vivência profundamente comunitária da fé cristã, numa cidade que crescia como pólo industrial e bancário, mas que era marcada pelas desigualdades sociais, pelas dificuldades dos trabalhadores e pela força dos movimentos sindicais e sociais que lutavam contra as arbitrariedades da Ditadura Militar que se iniciara em 1964 e durou até 1985, com muitas perseguições, prisões e assassinatos de lideranças comunitárias e sindicais.

O Padre Luizinho vivenciou as dificuldades de estar numa cidade que era, ao mesmo tempo periférica, e um importante centro da produção industrial e do mercado financeiro, no estado mais rico e marcado por contradições no país, que é São Paulo.

O acolhimento e a participação na vida das comunidades eclesiais de base (CEBs), as dificuldades enfrentadas pela juventude na área educacional, levaram-no a exercer o magistério na cidade periférica de Carapícuiba e a promover iniciativas para que os jovens pudessem avançar nos estudos. Era preciso formar lideranças e uma Igreja próxima da vida das pessoas que passavam por imensas dificuldades de acesso aos direitos básicos e a cidadania.

Seu desejo de ser missionário em África marcou a sua juventude e já sacerdote teve a oportunidade de conhecer o então bispo de Pemba que estava em São Paulo. Desse contato surgiu uma interação firme e dedicada que resultou numa transformação da congregação Passionista da qual fazia parte, levando-o a ser missionário na Diocese de Pemba, tendo trabalhado na residência do bispo e em diversas atividades ligadas à dinâmica da diocese. Depois com a chegada de outro sacerdote passionista iniciou a expansão das atividades indo atuar em Metoro.

Foi nessa localidade que o Padre Luiz foi aprofundando o conhecimento da sociedade moçambicana e construiu as suas ações missionárias no convívio com a pluralidade religiosa da região, de modo especial com os muçulmanos.

Esse conhecimento foi fundamental anos depois, já na condição de bispo, quando refutou que o atual conflito que ocorre em Pemba seja de natureza religiosa. De acordo com o que o autor conta na sua obra:

“Eu tinha uma boa amizade com muitos muçulmanos, e normalmente tínhamos encontros entre líderes religiosos, sempre tivemos. Desde que cheguei a Cabo Delgado, isso sempre foi uma tónica. Não me lembro de muitos encontros que tenha havido com os bispos que passaram por lá, mas eu me lembro, quando era padre, de ter participado, inclusive a pedido de D. Ernesto Maguengue, de um encontro com líderes religiosos. Depois, como bispo, eu participei de muitos e ajudei a promover outros. Havia encontros, cartas abertas à população, momentos de caminhadas pelas ruas de Pemba, momentos de oração.” [2]

Essa solidariedade entre religiosos se expressou de forma mais contundente, com o acirramento dos conflitos. E quando se faz a acusação inicial de que os ataques eram dos “muçulmanos” de uma maneira geral, D. Luiz na sua obra demarca bem as diferenças entre as comunidades e os que “vinham de fora” com discursos de divisão e tensões para o convívio coletivo:

“Os jovens e grupos mais radicais, nós os conhecemos por volta de 2003 ou 2004. Foi quando realizamos o curso de formação para lideranças chamado Tambor. Como o curso foi realizado no campus de Pemba da Universidade Católica de Moçambique e participavam apenas 300 pessoas, queríamos que aquele debate sobre “cidadania” atingisse mais gente. Decidimos, numa das noites, levar nossos convidados para uma palestra aberta ao público numa grande igreja de Pemba (Maria Auxiliadora) e na maior mesquita de Pemba, que era no bairro de Natite. Ficou combinado que para a Maria Auxiliadora iriam a ativista Alice Mabota (in memorian) e o arcebispo de Nampula, D. Tomé, e para a Mesquita de Natite iriam o escritor Mia Couto e o radialista Emílio Manhique (in memorian). Quando chegamos à Mesquita, já havia muitas pessoas sentadas nas esteiras colocadas fora, no quintal. Fomos convidados a ocupar algumas cadeiras que estavam à frente. Todos estavam ali: muçulmanos, católicos e de outras denominações. De repente, entrou um grupo de jovens, desses radicais − devia haver em torno de 15, 20 homens −, com vestes brancas e longas e, gritando palavras de ordem, sentaram-se. Nós três fomos escalados para conduzir o encontro. Eu estava encarregado de coordenar e daria a palavra aos dois convidados que iriam falar. Dando início, fiz uma introdução, agradeci a acolhida e, quando foi passada a palavra para o Mia Couto, eles se levantaram e começaram a gritar palavras de ordem, de uma forma um pouco violenta. E aí um deles disse: “Nós viemos aqui para discutir a Bíblia com vocês, nós queremos discuti-la! Vocês não sabem nada da Bíblia e nós sabemos”. Olhamos uns para os outros um pouco amedrontados e percebemos que os responsáveis pela mesquita estavam mais assustados do que nós. Então, o Mia Couto, sabiamente, disse: “Meus irmãos, este encontro foi um mal-entendido, nós vamos encerrar”. Saímos e fomos embora. Os responsáveis da mesquita pediram mil desculpas, disseram que não sabiam da vinda deles e que não reagiram porque tiveram medo. Poderiam ter dito: “Saiam daqui, esta mesquita é nossa, vocês não são convidados”, mas não fizeram isso. Muitos não entenderam. Muita gente simples. Mas alguns deles sim, sabiam que já eram esses que estavam vindo de fora e que criticavam tudo.[3]

Sobre a “origem” das guerras tive a oportunidade de entrevistar e publicar em 2015 junto com o meu colega Nuno de Pinho Falcão, o relato das experiências do Padre Graciano Castellari, em Nampula, no período de 1964 a 2005. Castellari dizia que perceber a origem de um conflito é um” dar-se conta” da situação. São um conjunto de fatores que só se revelam na “coerência” quando nos damos conta que um dia nunca mais “ as coisas foram as mesmas”. Havia sempre uma forte pressão política, ações violentas que ocorriam inicialmente de forma espaçada e, de repente, se escalam numa velocidade e numa rapidez desestruturante. Em outra entrevista também realizada com um missionário comboniano no Centro Catequético do Anchilo (Nampula), o relato dele apontava que a guerra é o caos e, como é isso, se descobre de repente, é o reconhecimento, de que o “desassossego” rouba o espaço do quotidiano.[4]

D. Luiz Fernando relata como o conflito se apresentou e sua forma de ver apresenta uma diferença em relação às experiências dos missionários anteriores. Era algo que ele e as comunidades iam identificando, procurando já chamar a atenção. E esse processo só foi reconhecido oficialmente pelo governo da época, tardiamente:

“A guerra não começou de repente. Na verdade, foi acontecendo aos pouquinhos, aos pedaços. O conflito foi sendo construído, e as pessoas de Cabo Delgado foram percebendo isso. O governo foi avisado, mas não levou em consideração. Preferiu a saída mais fácil e irresponsável: “Isso aí é uma intriga entre religiões”. Levaram essa narrativa por vários anos e até hoje há quem assim pense, não mais como uma intriga entre religiões, mas afirmando que é uma guerra religiosa, a perseguição de uma religião contra a outra, e isso nunca foi verdade. Começou com provocações, com jovens de Cabo Delgado indo estudar fora, conhecendo um outro tipo de Islão, que voltavam a casa e já não aceitavam o Islão tradicional. Desentenderam-se com os pais e começaram a formar novas mesquitas. Aquilo que era tranquilo para os muçulmanos tradicionais em Cabo Delgado, começou a ser uma grande preocupação, porque esses jovens vinham carregados de ideologia e afirmavam que estava tudo errado o que os pais faziam e o próprio Islão que praticavam em Cabo Delgado, em Moçambique.”[5]

Para D. Luiz e para a população o conflito se agiganta quando tropas paramilitares começaram a atacar incendiando diversos povoados, com uso de crueldade como as decapitações e exibição das cabeças como demonstração de conquista, para aterrorizar e como desafio às autoridades constituídas. Tal fenómeno junto com a perda de terras para empresas multinacionais, a atuação de grupos que tinham uma perspectiva de fundamentalismo religioso, mergulharam a diocese de Pemba e progressivamente toda a província no caos da guerra, do deslocamento forçado e da fome.

O trabalho de D. Luiz se transforma. Passa a socorrer, apoiar, amparar e a fazer as denúncias. Algo de extrema gravidade ocorria na região e a dificuldade de se conseguir socorro dentro do país e o silêncio internacional, impulsionaram D. Luiz a se colocar na posição de quem denuncia.

A exploração das multinacionais ocorria numa lógica de hiper concentração dos lucros e no aumento da miserabilidade das condições de vida das populações. Para o prelado além de desumanas, tais atitudes eram profundamente anticristãs. E por isso, a denúncia ganhou cada vez mais uma dimensão apostólica, de exercício da própria fé.

Junto com essa situação as reações que vinham dos poderes públicos de Moçambique não davam conta dos conflitos, das forças paramilitares, dos deslocados e do reconhecimento da gravidade do que ocorria em Cabo Delgado. Um dos aspectos que mais o preocupava era o destino da juventude. Diante disso seu papel como bispo e denunciante se tornou cada vez mais forte:

“Eu tinha clareza de que o governo dele tinha muitos limites e era bastante falho na solução dos graves problemas de Cabo Delgado, sobretudo na falta de oportunidades para a juventude – sem emprego, sem educação, sem perspectivas. Era falho também porque não defendia a população da ganância das multinacionais que depredavam, expulsavam as pessoas de suas terras, exploravam os recursos naturais de forma selvagem e deixavam o povo sem nada, cada vez mais empobrecido. E o partido político dele, por sua vez, estava há quarenta e cinco anos no poder e pouco fez para mitigar as imensas desigualdades dentro do país. Eu estava em Cabo Delgado e lidava diariamente com os deslocados da guerra e com os antigos problemas que já assolavam essa região. Muitos se encontravam na miséria e, com a guerra, a situação piorou drasticamente. Eu dizia essas coisas e muitas outras, de forma mais educada, mas nunca deixei de dizer. Com isso, as multinacionais tinham, em relação à Igreja, a ideia de que ela era opositora do governo, do regime.”[6]

As denúncias e ações de acolhimento aos deslocados envolvia a todos da diocese de Pemba. Era tempo de guerra e o trabalho diocesano voltou-se para essa situação, uma vez que a instituição que mais conseguia chamar a atenção internacional para as doações e para a problemática era a própria Igreja Católica.

Neste quesito destacam-se as ações das ordens e congregações missionárias internacionais, e entre elas as brasileiras e as portuguesas. Havia uma forte presença missionária que era atuante e não queria abandonar a população na situação em que se encontrava. Os relatos sobre os missionários são profundamente comoventes e entre eles destaca-se o de duas religiosas brasileiras que foram sequestradas pelos insurgentes e libertadas após 24 dias de negociação. Elas passaram por essa experiência por não quererem deixar o povo.

E nesse quesito destaco aqui a atenção que D. Luiz dava aos missionários leigos e de vida consagrada. Estar em Pemba e atuar com as comunidades deveria ser enriquecedor para todos. Era para que todos crescessem em fraternidade e colaboração. Por isso, não poderia admitir que as irmãs que foram sequestradas não fossem resgatadas. E é esse cuidado para com todos que faz desta obra uma narrativa profunda de humanismo e fraternidade.

Entre os muitos trechos que se referem à colaboração e ao trabalho dos missionários, destaco este no qual o autor faz um belo agradecimento:

“Para mim é sempre prazeroso lembrar a história, o que passamos, vivenciamos. Aquilo que somos hoje é a soma de tudo isso. Foi muito bom recordar as pessoas, rezar por elas e perceber o quanto foram importantes na minha vida, quanto me ajudaram. Sou grato a Deus, e, se eu precisasse rezar o tanto que essas pessoas merecem, teria de viver mais dois mil anos, mas acredito que, depois que se morre, pode-se continuar a rezar. Uma das minhas esperanças é esta: poder “pagar” com as minhas orações por tudo o que recebi.”[7]

Na parte dos projetos destaca-se a ação do Projeto Salama, do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga que mantem a sua atuação na Diocese de Pemba, de modo especial na sua paróquia em Ocua, mesmo com os acontecimentos mais recentes dos ataques e da escalada da guerra.

O telefonema do Papa Francisco e o apoio dele para a construção de dois hospitais na província foi algo muito marcante para D. Luiz e para todos. Era o acolhimento do sofrimento coletivo feito pelo Sumo Pontífice. Era a Igreja que os acolhia e os lembrava, não os deixando esquecidos nos conflitos fratricidas. Esse relato é uma das partes profundamente comoventes dessa obra.

No processo que o levou ao encerramento das suas atividades como bispo de Pemba, D. Luiz destaca que conseguiu obter do Papa o pedido de ver realizado no ano de 2024, um encontro continental dos bispos africanos em áreas de guerra. Cito aqui um trecho significativo do seu discurso em Accra, no qual traz a força da sua experiência e proposta para a Igreja face às guerras no continente:

“Congregamo-nos aqui nestes dias, sob o olhar materno de Maria, Mãe da África, para em comunhão debatermos as graves questões que aqui nos trouxeram.

A Guerra precisa ser vista e compreendida na complexidade deste novo século que já está na sua terceira década. É um negócio, uma atividade de alta rentabilidade, articulando os chamados “senhores das armas”, recrutando milícias paramilitares e uma teia de relações que produzem destaque e status social para aqueles que são os agenciadores dos conflitos. Tal fato tornou-se, infelizmente, um dos mais eficazes processos de acumulação exorbitante de lucros, que se expande, intensificando o total descarte de vidas. Apesar de duramente fratricidas, as guerras do século XXI podem ser consideradas distantes dos levantes e lutas de libertação nacional dos anos 70 e 80 do século XX, que levaram ao fim dos diversos mandatos coloniais no continente. No entanto, parte considerável dos conflitos mais contemporâneos têm profunda relação com os caminhos de construção dos Estados e as opções de inclusão ou não no exercício da Cidadania, da diversidade dos povos e instituições que tiveram papéis muito importantes nas lutas anticoloniais. A Guerra Fria e as disputas entre os EUA e a URSS tiveram seu papel relevante no aumento das tensões nas guerras. Contudo, o mercado das armas e o investimento nos grupos paramilitares para desestabilização política e a atuação dos mesmos, apesar dos seus horrores, demonstravam que a promoção de Guerras se tornava uma atividade altamente lucrativa, que articulava setores locais a um mercado internacional do armamento e da morte. O desafio que se desenha é o do papel da Igreja, de modo especial, o da ação dos Bispos perante as realidades desafiadoras que trazem a ideia de desenvolvimento econômico, em detrimento do bem-estar das sociedades e do investimento na promoção da vida e dos direitos fundamentais, notadamente o da Cidadania.”[8]

Esse trecho ganha uma relevância ainda maior no atual contexto da crise política em Moçambique em que os interesses privados e de acumulação de capital se dão marcadamente à revelia da população que não tem seu processo eleitoral respeitado, sequestrando a democracia no país.

Memórias Missionárias em Cabo Delgado terá uma segunda edição a ser realizada de forma impressa pela Editora da CNBB. Os recursos da venda dos exemplares reverterão para as obras sociais em Cabo Delgado.

Hoje todo o país e ainda mais Cabo Delgado atravessam desafios ainda maiores. O risco da ilegitimidade política do novo governante deixa o país em crise de governabilidade. Os protestos são imensos e há muitas violações contra os Direitos Humanos.

As Memórias nos trazem a humanidade dos moçambicanos valorizada e afirmada no coração da Igreja e de toda humanidade. É uma leitura que nos conduz para uma viagem e para o reconhecimento de tantos e tantas que sonham voltar para as suas terras, cuidar de suas machambas e se encontrarem nas suas animadas feiras cheias de vida e de gente. Assim como são as páginas deste livro belíssimo e o coração do seu autor.

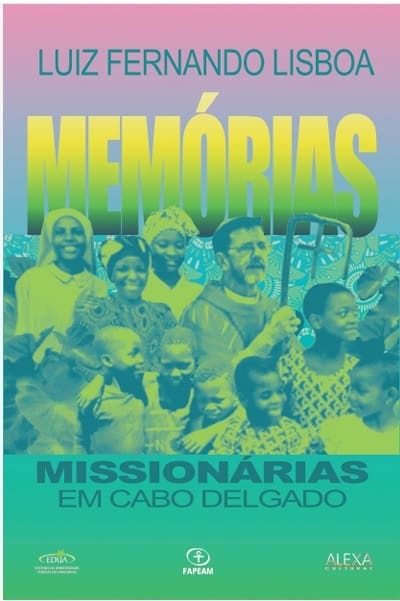

Edição impressa: Luiz Fernando Lisboa. Memórias Missionárias em Cabo Delgado (2002-2021). Manaus: EDUA/Alexa Cultural, 2024. 184 p. ISBN: 9788554674472.

Edição ebook: Luiz Fernando Lisboa. Memórias Missionárias em Cabo Delgado (2002-2021). Manaus: EDUA/Alexa cultural, 2024. ISBN 9788554674533. 193p. Link: https://alexabooks.com.br/memorias.pdf

Notas

[1] As universidades foram: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

[2] LISBOA, Luiz Fernando. Memórias Missionárias em Cabo Delgado (2001-2021). Manaus: EDUA/Alexa Cultural, 2024. P. 115 ( impresso) PP. 108-109 Ebook.

[3] LISBOA, Luiz Fernando. Op cit, pp. 116-117 / Ebook p. 109-110

[4] CASTELLARI, Graciano. “Deboli tra deboli”. Memórias de um missionário em Moçambique, 1964-2005. Porto: CEAUP, 2015.

[5] LISBOA, Luiz Fernando. Op cit, p.108 /Ebook p.115

[6] Idem p.130/ Ebook p..123.

[7] Idem, p. 115 / Ebook. p. 108

[8] Idem, p. 178/ Ebook: p.170

Patricia Teixeira Santos é professora de História de África na Universidade Federal de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas; investigadora do CITCEM UP (Centro Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória – Universidade do Porto – Portugal) e do CREDIC (Centro de Pesquisas sobre a Inculturação do Cristianismo – França).