Kelvyn Oliveira Mantuan

Há acontecimentos que rasgam o cotidiano e nos colocam, sem aviso, diante do mistério da vida. Um jovem de 24 anos, em um domingo comum, dia 4 de janeiro de 2026, mergulha em uma cachoeira em Santa Leopoldina, região serrana do Espírito Santo. O gesto é simples, quase ritual: lançar-se à água, confiar no corpo, abandonar-se ao instante. Em frações de segundo, o impacto com uma pedra interrompe o fluxo natural do movimento. O corpo cai, a sensibilidade se ausenta, o futuro se obscurece.

A lesão na coluna cervical não atinge apenas nervos e vértebras. Ela toca o núcleo da identidade. Quando o corpo deixa de responder, a pessoa inteira é confrontada com sua finitude. A medula ferida torna-se lugar de perguntas sem resposta. É ali que nasce uma cruz: não escolhida, não desejada, mas inevitavelmente assumida.

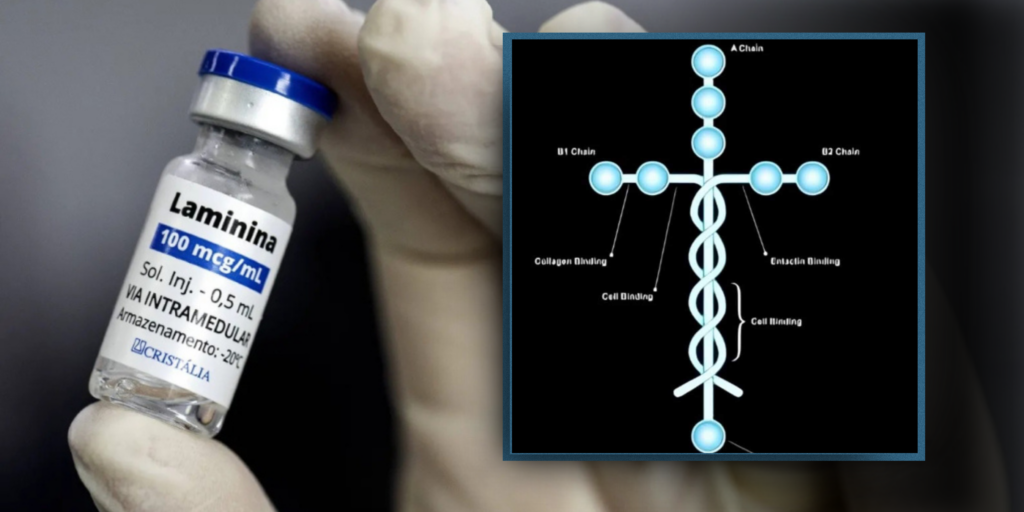

No entanto, a cruz, na tradição cristã, nunca é apenas sinal de derrota. Ela é o ponto exato onde a dor humana encontra a possibilidade da redenção. O detalhe que provoca assombro — e convida à contemplação — é que a polilaminina, proteína aplicada no tratamento do jovem, possui uma estrutura que lembra uma cruz. Não se trata de misticismo ingênuo, mas de um símbolo que fala.

Menos de 24 horas após a aplicação, a sensibilidade começa a retornar. Um formigamento, um sinal mínimo, quase imperceptível aos olhos externos, mas gigantesco para quem habita um corpo paralisado. A ciência chama isso de resposta neurológica. A fé pode chamar de sinal. Ambas, se forem honestas, se inclinam diante do mistério.

A autorização dos estudos clínicos com a polilaminina no Brasil representa um marco para a medicina. Mas, em um nível mais profundo, representa também um gesto ético e espiritual: o compromisso de não abandonar aqueles que vivem à margem da mobilidade, da autonomia e da normalidade socialmente imposta. Cada pesquisa sobre lesão medular é, em essência, um ato de resistência contra a lógica da desistência.

No cristianismo, Deus não salva eliminando a cruz, mas atravessando-a. O Cristo não desce da cruz para provar seu poder; permanece nela para revelar o sentido do amor levado até o extremo. Assim também, a ciência verdadeira não nega a dor do corpo lesionado, mas se debruça sobre ela, respeitando seus limites, tentando reabrir caminhos onde tudo parecia encerrado.

A cruz, portanto, não é apenas madeira, nem apenas símbolo. Ela é fórmula. É estrutura. É passagem. Quando uma proteína com forma de cruz ajuda a reconectar vias interrompidas, somos provocados a reconhecer que a vida se recompõe, muitas vezes, a partir das fraturas. A redenção não apaga as cicatrizes; ela lhes dá sentido.

O jovem de Santa Leopoldina ainda caminha — não com os pés, talvez, mas com a coragem de quem permanece. Seu corpo guarda a memória da pedra, mas também o sinal de um recomeço. Entre a pedra que fere e a cruz que salva, ele nos ensina, sem dizer, que a vida é frágil, sim, mas teimosamente aberta à redenção.

Porque, no fim, toda cruz verdadeira não aponta para a morte, mas para o mistério de um corpo que, mesmo ferido, insiste em ressuscitar.